Порой в кишечнике и репродуктивных органах происходит нарушение в соотношении полезных и условно-патогенных микроорганизмов. Подобное нарушение равновесия микрофлоры называется дисбактериозом. В данной статье мы уделим внимание наиболее распространенному виду дисбактериоза – дисбактериозу кишечника.

Дисбактериоз кишечника – это клинико-лабораторный синдром, при котором происходят изменения в качественном и количественном составе микрофлоры кишечника, после чего происходит образование метаболических и иммунологических изменений, одним из последствия которого может стать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Причины возникновения

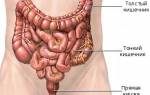

Дисбактериоз характеризуется перераспределением флоры на протяжении кишечника. Так, тонкая кишка, которая в нормальном своем состоянии является малонаселенной, при дисбактериозе оказывается заполненной большим количеством бактерий. При этом происходят изменения в видовом составе бактерий, населяющих толстую кишку: полезные и привычные виды бактерий замещаются болезнетворными (другое название – патогенные).

Дибактериоз не может появиться на пустом месте. В качестве основных причин развития дисбактериоза можно назвать: кишечные инфекции, плохо сбалансированное питание, прием антибиоткиков, лечение гормонами или НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) в течение длительного времени, перенесенная лучевая или химиотерапия, иммунодефицит в организме.

Ребенок появляется на свет с абсолютно стерильным кишечником, который со временем начинает заполнять флора. Самый лучший вариант, если эта флора материнская, поэтому очень важно установить контакт матери и ребенка сразу после его рождения, а также обеспечить их дальнейшее совместное пребывание. Оптимальный вариант в таком случае – грудное вскармливание, поскольку вместе с материнским молоком в кишечник новорожденного попадают самые полезные микроорганизмы. Как правило, равновесие флоры кишечника ребенка достигается к двум месяцам, однако последние исследования в этой области свидетельствуют, что полностью флора детского кишечника устанавливается в возрасте двух лет. Именно поэтому даже у полностью здорового ребенка до достижения им двух лет могут наблюдаться отклонения от нормы в анализах на флору. Зачастую дисбактериозом называют типичные среди детей первых трех месяцев жизни проблемы – младенческие колики и проблему со введением прикорма. В действительности эта проблема связана с ферментной незрелостью кишечника новорожденных. Колики, свойственные трехмесячным детям, нужно просто переждать, а прикорм вводить в соответствии с правилами и вовремя. Однако это является отдельной темой для разговора.

На фоне изменений в средообразующем компоненте кишечника происходят всевозможные нарушения жизненно важных функций человеческого организма. Проявляются они следующим образом: со стороны ЖКТ наблюдается тошнота, рвота, метеоризм, боль и вздутие в животе, понос или запор, «овечий» кал, появление металлического привкуса во рту; наблюдается сухость кожи и слизистых, вызванная гиповитаминозом, проявление аллергического синдрома (зуд кожи и слизистых, высыпания на коже аллергического характера); помимо этого, нарушения сопровождаются рядом общих симптомов, таких как слабость, быстрая утомляемость, нарушение сна, головные боли.

Врачи отмечают, что дисбактериоз является распространенной проблемой, связанной с нарушением баланса микрофлоры кишечника. По их мнению, это состояние может возникать по различным причинам, включая неправильное питание, стресс и длительное применение антибиотиков. Специалисты подчеркивают, что симптомы дисбактериоза, такие как вздутие живота, диарея или запоры, могут значительно ухудшить качество жизни пациента.

Медики рекомендуют проводить диагностику и не заниматься самолечением, так как важно установить истинную причину нарушения. Врачами часто назначаются пробиотики и пребиотики для восстановления нормальной микрофлоры. Кроме того, акцентируется внимание на необходимости сбалансированного питания, богатого клетчаткой и витаминами, что способствует поддержанию здоровья кишечника. В целом, врачи считают, что своевременное обращение за медицинской помощью и соблюдение рекомендаций могут помочь избежать серьезных последствий дисбактериоза.

Симптомы дисбактериоза

Типичные симптомы при дисбактериозе отсутствуют. Небольшая температура, тошнота, вздутие живота, отрыжка, изжога, поносы, запоры (или чередование этих сиптомов), болевые ощущения в животе, появление неприятного запаха изо рта или специфического привкуса во рту, а также проявление аллергических реакций на вполне безвредные продукты – все эти симптому могут присутствовать при различных заболеваниях ЖКТ и, как следствие, дисбактериоза.

Наибольший урон дисбактериоз наносит системе пищеварения, поскольку поступающая пища сначала расщепляется бактериями, а затем попадает в кровь. Организм не имеет возможности усвоить большинство питательных веществ без помощи микроорганизмов, он расценивает их как чужеродные, происходит их отторжение. Следствием этого и является появление рвоты, тошноты, жидкого стула.

Стадии дисбактериоза

Выделяют четыре стадии дисбактериоза.

Для первой стадии дисбактериоза характерно умеренное уменьшение в полости кишечника числа облигатных бактерий. Болезнетворная микрофлора развита в небольшой степени, отсутствуют симптомы болезни (то есть признаки расстройства функции кишечника).

При второй стадии дисбактериоза наблюдается критическое снижение числа лактобацилл кишечника и бифидобактерий. На фоне этого происходит стремительное возрастание популяции болезнетворных бактерий. На второй стадии наблюдаются первые признаки дисбаланса в работе кишечника, такие как жидкий стул, вздутие и боли в области живота.

На третьей стадии под влиянием патогенов воспаляются стенки кишечника. Понос приобретает хронический характер, а в кале присутствуют частички непереваренной пищи. У детей может произойти отставание в развитии.

Четвертая стадия является последней перед началом острой кишечной инфекции. Необходимая флора кишечника на четвертой стадии дисбактериоза практически отсутствует. Подавляющее большинство микробов представляют собой условно патогенные и патогенные бактерии и грибы. Из ярко выраженных признаков – общее истощение организма, авитаминоз, анемия.

Дисбактериоз — это состояние, которое вызывает множество обсуждений среди людей. Многие отмечают, что симптомы, такие как вздутие живота, боли и нарушения стула, значительно ухудшают качество жизни. Некоторые делятся своим опытом, рассказывая о том, как им удалось справиться с этой проблемой с помощью пробиотиков и изменения рациона. Другие же выражают недовольство, утверждая, что традиционные методы лечения не приносят желаемого результата. В социальных сетях можно встретить советы по использованию натуральных средств, таких как кефир или ферментированные продукты, которые, по мнению многих, помогают восстановить баланс микрофлоры. Однако, несмотря на разнообразие мнений, большинство согласны в одном: важно обратиться к врачу для получения профессиональной помощи и рекомендаций.

Диагностика

Как правило, чтобы диагностировать дисбактериоз, предлагают бактериологическое исследование кала (то есть берут посев кала на данное заболевание). Но показательность данного вида анализа достаточно сомнительна. В первую очередь это связано с тем, что бактериологическое исследование кала показывает состояние микробов, которые находятся только в просвете толстой кишки, причем в ее конечном (дистальном) отделе. При этом состояние тонкого кишечника определить невозможно. Кроме того, лабораторное заключение дается для 14-25 видов микробов, хотя на самом деле в кишечнике их количество превышает четыре сотни. Более того, для достоверной диагностики забор содержимого кишечника должен производиться в стерильных условиях и поступить в лабораторию не позже 4 часов с момента взятия анализа, при этом его необходимо транспортировать при определенной температуре. При несоблюдении этих условий результаты не будут достоверными. У метода есть и свои плюсы: к примеру, возможность выращивания конкретных микробов (при условии точного определения их вида) и выявления их количества, а также сравнительно невысокая стоимость самого анализа.

Есть и другая методика диагностики дисбактериоза. Она заключается в посеве аспирата тонкокишечного содержимого или биоптата стенки тонкой кишки. Данная методика позволяет получить данные о состоянии флоры тонкого кишечника. Однако на практике этот метод применяется достаточно редко в виду его технической сложности.

В последние годы стал широко распространяться метод, получивший название ПЦР-диагностика – это способ определения видов микроорганизмов с помощью полимеразной цепной реакции. Метод заключается в комплиментарном достраивании участка РНК возбудителя или геномной ДНК, осуществляемом в пробирке (in vitro) с использованием фермента термостабильной (сохраняющей свойства при нагревании) ДНК-полимеразы. ПЦР-диагностика дает возможность определить вид некоторых составляющих микрофлоры, имеющих мембранную или внутриклеточную локализацию, то есть не присутствующие в просвете кишечника. Этот метод характеризуется достаточно быстрым выполнением. Однако с помощью него можно определить только некоторые виды условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и вирусов. Его используют, как правило, для выявления инфекций.

Главная проблема диагностики дисбактериоза состоит в том, что до сегодняшнего дня нигде в мире нет четкого определения нормы кишечного биоценоза. Доподлинно известно, что состав микробов в кишечнике может изменяться в зависимости от климатических условий, времени года, погоды за окном, пищевых предпочтений, в период выздоровления после болезни и прочее. Несмотря на это, в научном мире до настоящего момента не проводилось серьезных исследований этой темы. Посему достоверная трактовка полученных результатов анализов остается невозможной. Говоря более простым языком, если у вас будут наблюдаться клинические признаки заболевания, но при этом результаты проведенных тестов покажут «условно-нормальные» результаты, то их не будут брать в расчет, отнеся это к ошибке в диагностике. Если же будет наблюдаться откронение от нормы по каким-то показателям, то диагноз «дисбактериоз», скорее всего, подтвердят, хотя всегда существует возможность временных, связанных с физиологией отклонений в составе флоры кишечника.

Лечение

На сегодняшний день в копилке врача присутствует ряд средств, делающих возможным регулировку равновесия кишечной микрофлоры. Это пребиотики и пробиотики, созданные на основе живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.

Пробиотиками называют группу препаратов, в состав которых входят живые микроорганизмы или продукты микробного происхождения, лечебный и профилактический эффект которых основан на регуляции нормальной микрофлоры человеческого кишечника. Неотъемлемой характеристикой пробиотика является его способность выживать и существовать в условиях микроокружения кишечника, а также возможность сохранять жизнестойкость бактерий на протяжении длительного срока хранения.

Пробиотики, выпускающиеся в последнее время, условно делятся на четыре группы:

Чтобы стимулировать рост микроорганизмов кишечника, назначают пребиотики. Пребиотики – это вещества немикробного происхождения, призванные стимулировать рост и развитие нормальной микрофлоры. К пребиотикам относятся неперевариваемые дисахариды, такие как пищевые волокна, лактулоза, пектины (хилак-форте (молочная кислота), лактитол, дуфалак (дисахарид). Пребиотики помогают росту и/или обменной активности собственной микрофлоры, при этом подавляя рост болезнетворной микрофлоры. Человеческий организм не отторгает их. Кроме того, они не нуждаются в специальной упаковке и не требуют особых условий введения.

Нередко, чтобы лечебный эффект был наиболее стойким, пробиотики и пребиотики прописывают вместе. Существуют препараты, называемые синбиотиками. Они представляют собой готовые комплексные лекарства, получаемые после грамотной комбинации пробиотиков и пребиотиков.

Первая и вторая степени дисбактериоза

1. Функциональное питание для первой и второй степеней дисбактериоза должно включать:

2. Пребиотики (лактулоза, хилак).

Третья степень дисбактериоза

1. Функциональное питание.

2. Пробиотики (лактовит, бифи-форм, линекс).

Четвертая степень дисбактериоза

1. Функциональное питание

2. Антибактериальная терапия (бактериофаги, кишечные антисептики, в исключительных случаях – антибиотики)

3. Пробиотики (лактовит, бифи-форм, линекс)

Вопрос-ответ

Что такое дисбактериоз и как он проявляется?

Дисбактериоз — это нарушение баланса микрофлоры кишечника, при котором происходит увеличение патогенных или условно-патогенных бактерий и снижение количества полезных. Симптомы могут включать вздутие живота, диарею или запоры, боли в животе, а также общую слабость и утомляемость.

Какие факторы могут способствовать развитию дисбактериоза?

Развитие дисбактериоза может быть вызвано различными факторами, такими как неправильное питание, частое употребление антибиотиков, стресс, инфекции, а также хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Все эти факторы могут негативно влиять на состав и функции кишечной микрофлоры.

Как можно восстановить баланс микрофлоры при дисбактериозе?

Для восстановления баланса микрофлоры рекомендуется изменить рацион питания, включая больше продуктов, богатых клетчаткой, пробиотиками и пребиотиками. Также может быть полезно пройти курс пробиотиков, а в некоторых случаях — обратиться к врачу для назначения лечения, если дисбактериоз вызван серьезными заболеваниями.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно включайте в свой рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают восстановить баланс полезной микрофлоры в кишечнике.

СОВЕТ №2

Избегайте избыточного употребления антибиотиков без назначения врача. Антибиотики могут нарушить естественный баланс бактерий в кишечнике, что может привести к дисбактериозу.

СОВЕТ №3

Следите за своим питанием и старайтесь избегать высококалорийной и обработанной пищи. Употребление большого количества сахара и жиров может негативно сказаться на состоянии кишечной флоры.

СОВЕТ №4

Регулярно занимайтесь физической активностью. Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.